從阿帕網到區塊鏈:網絡中心化與去中心化的法律規制

丁曉東:中國人民大學法學院教授、博士生導師,未來法治研究院副院長

內容摘要:

互聯網的中心化與去中心化不僅是技術問題,更是法律問題。互聯網的去中心化被過度神話,需要進行祛魅與法律規制。從阿帕網到萬維網、Web1.0與Web2.0,互聯網的中心化與去中心化並非二元對立,去中心化也並不一定具有價值優越性。互聯網的中心化與去中心化具有高度復雜的憲制性特徵,需要結合不同的網絡結構,綜合考慮安全、效率、平等多種法律價值。Web3.0試圖借助區塊鏈技術,實現用戶對於內容與數據的控制,從而擺脫大型互聯網企業的控制,實現去中心化。但區塊鏈和Web3.0的金融化面臨較大風險,加密貨幣、NFT等應受到法律規制,限定其應用場景。而區塊鏈和Web3.0在非金融領域的應用則面臨落地難題,其在元宇宙、底層網絡架構等場景的應用面臨個體控制困難、應用成本高昂、公共領域喪失等問題。以區塊鏈技術爲代表的Web3.0提出了正確的問題,但其解決方案難以代表下一代互聯網的發展方向,法律不應將互聯網的徹底去中心化作爲規制目標。

關鍵詞:阿帕網、Web3.0、去中心化、區塊鏈、NFT、元宇宙

一、問題的提出:互聯網去中心化與法律規制

互聯網的中心化與去中心化一直是互聯網的核心議題。互聯網的去中心化往往被認爲具有更高的價值優越性,應成爲法律規制的首選目標。在常見的互聯網發展敘事中,互聯網的發展就是以去中心化爲模型的發展歷史。例如,互聯網的前身阿帕網(APARNET)就採取了去中心化模式的互聯架構。20世紀60、70年代,美蘇處於冷战時期,爲了抵御蘇聯可能的軍事打擊,美國國防部高級研究計劃局开發了去中心化的計算機通信網絡。即使部分節點被摧毀,阿帕網也能正常運行。在阿帕網之後,國家科學基金會網絡(NSFNET)、TCP/IP、萬維網、只讀網頁的Web1.0、可讀可寫的參與式的Web2.0相繼出現。在這一過程中,也出現了互聯網的“再中心化”現象,例如,大型互聯網企業的出現與崛起,使得人們對於互聯網的發展前景憂心忡忡,期待能夠通過法律與技術重新實現互聯網的去中心化。

以區塊鏈爲基礎的Web3.0正是在這一背景下被提出的。Web3.0的主要主張是,Web2.0時代的互聯網成爲多個中心化商業化網絡,不僅不同互聯網企業的生態系統存在壁壘,妨礙數據流通,而且個人也喪失了對其數據和創造內容的控制。Web3.0的支持者認爲,通過利用區塊鏈等技術,可以爲用戶創造一個互聯網上的通用數字身份體系,用戶可以重新實現對個人內容和數據的控制權,並能對其進行商業化利用。例如,非同質化通證(Non-Fungible Token,NFT)技術可以通過區塊鏈技術,對用戶的數字藏品授予具有唯一性的可信數字權益憑證。在元宇宙甚至是底層網絡,Web3.0也可以對一般性的個人數據和個人生成內容進行登記和授予憑證,以此體現網絡用戶的勞動價值,實現更有價值的重新分配。有觀點認爲,Web3.0的去中心化模式代表了互聯網發展的未來,網絡架構的規制應當以徹底的去中心化爲目標。

本文對互聯網中心化與去中心化進行深入討論,並反思互聯網的未來法律規制。首先,互聯網的發展歷史表明,互聯網的中心化與去中心化並非單純的技術問題,而是自始至終蕴含了法律與政策判斷。其次,中心化與去中心化並不是二元和絕對對立的,這兩個概念本身包括了不同模式。例如,中心化既可以指只具有一個中心點的星型結構,也可以指一個中心點下連接多個二級中心的拓展星型結構;而去中心化既可以指有多個中心點的拓展星型結構;也可以指完全沒有中心的網狀結構。再次,互聯網的去中心化盡管具有重要意義,但其價值並不必然具有優先性,互聯網的中心化同樣可以發揮其合理作用。在互聯網的發展歷程中,其底層架構設計一直充滿了中心化與去中心化的辯證。最後,以區塊鏈爲核心的Web3.0並非真正去中心化,其在金融領域的應用存在衆多風險,在非金融領域則面臨落地難題。Web3.0的法律規制在探索數字人民幣等金融場景合理應用的同時,應當保持對Web3.0金融化的嚴格監管,同時避免對Web3.0的非金融化應用擁有不切實際的期待。總結而言,互聯網的中心化與去中心化是一個復雜的憲制性問題,應對簡單的去中心化進行祛魅與反思。

二、互聯網歷史中的去中心化與法律內涵

互聯網的發展常常被視爲一個技術發展的歷程,這種觀點只具有一半的正確性。事實上,互聯網的前身阿帕網從誕生之初,就有非常顯著的政治與法律內涵。20世紀60、70年代,爲了保證阿帕網能夠在美蘇爭霸和軍事攻擊的背景下仍然能夠生存,才誕生了非中心化的互聯網架構。以波蘭裔美國科學家保羅·巴蘭(PaulBaran)爲代表的專家在互聯網架構的設計上,將維持網絡通信的穩定性作爲首要目標。

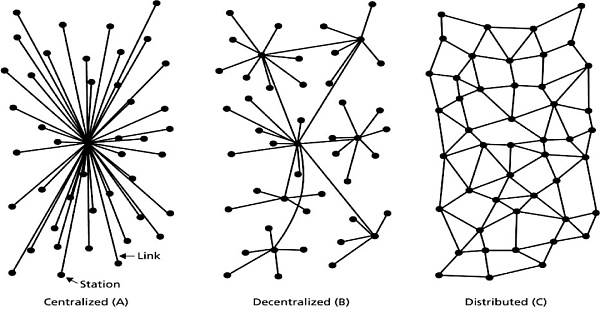

具體而言,巴蘭提出了三種不同的網絡通信模型:星型的中心化(centralized)結構、拓展星型的去中心化(decentralized)結構和完全扁平化的分布式(distributed)結構,並主張採取分布式的網絡通信模型。

圖1

如圖1所示,星型的中心化系統有一個中心節點或服務器,連接所有其他用戶,中心節點儲存其他用戶可以訪問的數據以及用戶信息,用戶可以通過訪問中心節點而獲取數據,也可以通過訪問中心節點與其他用戶取得聯系。拓展星型的去中心化的網絡則有若幹核心節點,對於周圍的若幹用戶來說,這些核心節點類似中心服務器,但這些核心節點又相互連接。而所謂網型分布式結構則是完全扁平化的,它不僅沒有星型網絡中的中心節點,也沒拓展星型的核心節點,在這一網絡結構中,所有的終端用戶都處於平等地位。巴蘭主張,阿帕網應當採取第三種分布式結構,這一結構再加上將數據切割打包的分組交換等技術,可以實現數據傳輸的強大生存能力。在巴倫的設計主張中,每個節點至少與周圍四個節點形成連接,即使一半的節點被摧毀,連接的冗余也仍可以保證其他節點之間的自由通信。在巴蘭的影響下,分布式網絡成爲了早期互聯網的基礎性架構。

但早期互聯網的架構設計也受到了其他政治與法律價值的影響。如果說巴蘭注重的是軍事安全性價值,那么其他決策者和專家則更注重互聯網的商業性價值與通信效率價值。例如英國計算機科學家唐納德·戴維斯認爲,巴蘭所設計的“高度互聯的網絡”在“民用環境中並不必要”。20世紀60年代,英國政府最主要的考慮是在英美技術競賽中保持競爭力;作爲英國國家物理實驗室負責計算機科學的專家,戴維斯並不認爲战爭下的網絡生存性是網絡設計的首要任務。戴維斯指出,在當時計算機技術相當有限的條件下,計算機之間的數據傳輸與對話非常低效,因爲高密度互聯的網狀結構會大大增加網絡連接的鏈路與路徑。基於這種理念,戴維斯引入了數據分組交換技術以及計算機分時技術。在網絡結構設計方面,在戴維斯設計的英國Mark I和Mark II網絡中,其網絡節點只和臨近的兩個節點相連,而不像巴蘭所設計的那樣,要求每個節點至少和四個節點以上連接。鏈路的簡化,減少了節點之間連接所需要的路徑與成本,增強了“實時數字通信”,讓計算機用戶能夠更爲快捷地實現信息交流。

美國阿帕網負責人勞倫斯·羅伯茨則在網絡設計中加入了通信效率的目標。時任總統林登·約翰遜認爲,阿帕網的主要目標是將高級研究計劃署(ARPA)資助的幾個主要研究計算中心互連起來,其功能的主要目的是降低成本和實現通信效率,而非保證其在战爭下背景的生存能力。因此,羅伯茨領導下的阿帕網雖然採取了網狀的分布式結構,但這種分布式網絡是稀疏的,絕大部分節點都僅由兩條鏈路連接。在羅伯茨看來,巴蘭所設計的分布式網絡和數據分組交換技術具有重要意義,但要求節點之間過度互聯,並無必要。

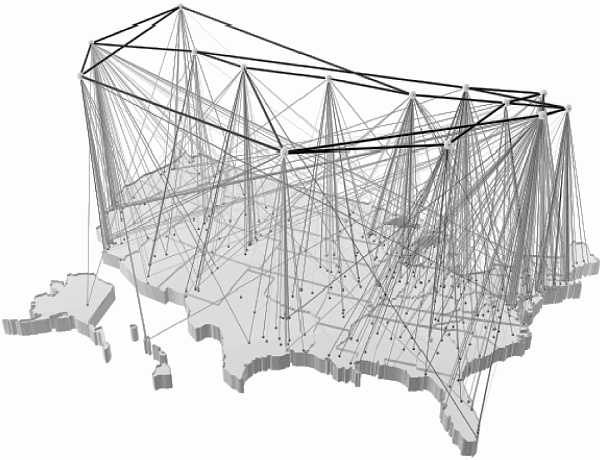

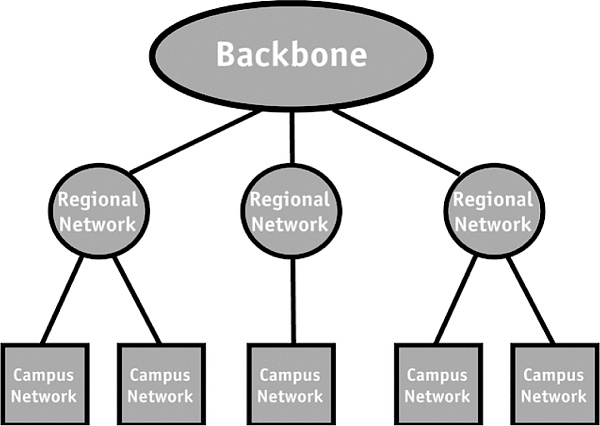

在阿帕網之後,互聯網的中心化與去中心化繼續呈現復雜性,並且繼續受到政治與法律的影響。20世紀80年代中期,美國國家科學基金會(NSF)开始部署NSFNET,並由聯邦政府而非軍方提供資金資助,以實現互聯網的更有效連接。到了20世紀90年代,NSFNET替代阿帕網,成爲互聯網的骨幹網絡,並奠定了今天世界範圍內互聯網絡的基礎。從圖2可以看出,當時的NSFNET的骨幹網採取了類似阿帕網的低密度互聯結構,但其最上層骨幹網節點的互聯密度並不高,每個節點平均只有2—3個鏈路。而在縱向結構方面,其採取的是縱向樹型結構,類似星型結構的延展。如圖3所示,整個網絡系統由主幹網、地區網和校園網組成。各大學的主機可連接到本校的校園網,校園網可就近連接到地區網,每個地區網又連接到主幹網,主幹網再通過高速通信线路與阿帕網連接。NSFNET之所以採取這種橫向的低密度分布式網狀結構和縱向的拓展星型結構,是因爲其主要的政治與法律目標就是科研機構的有效互聯,而非軍事上的通信生存能力。NSFNET的這種結構雖然可能會因爲某個節點故障而導致部分網絡中斷,但其通信效率較高。這一結構可以用較少的鏈路連接所有節點,而且由於任何兩個節點之間只存在一條路徑,因此數據的傳輸路徑非常明確簡單。

圖2

到了20世紀90年代,互聯網受到了平民化與商業化的影響,互聯網的中心化與去中心化繼續發生復雜演化。1991年,萬維網(Web)正式誕生。萬維網通過超文本標記語言(HTML),把信息組織成包括內容、圖像、聲音、動畫和電影的超文本,這使得互聯網用戶的信息搜索與交互發生了巨大變化,用戶不再需要通過特定路徑查找相關信息,而是可以通過Web瀏覽器等程序訪問互聯網上的海量信息。這導致了互聯網用戶爆發式增長,普通用戶的加入使得互聯網呈現較強的去中心化特徵。但萬維網本身恰巧具有一定的中心化特徵。萬維網採取客戶端—服務器模式:服務器在被請求時存儲文檔並將其傳輸到網絡上其他計算機的計算機程序,客戶端爲用戶請求時從服務器請求文檔的程序。在這種客戶端—服務器模式下,網站服務器處於中心地位,大量普通用戶則處於邊緣地位,用戶與網站等服務器之間構成了一種中心化支配的關系。

圖3

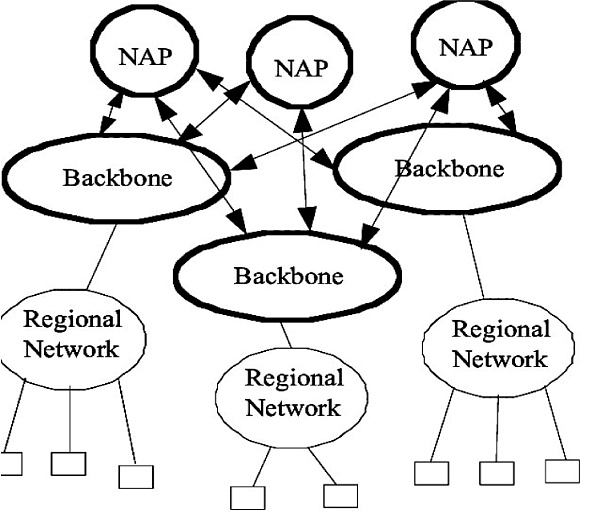

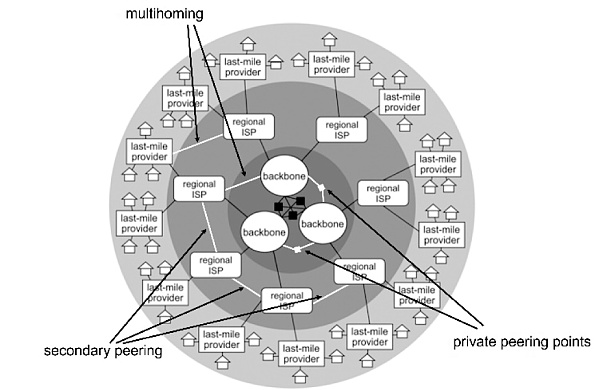

互聯網的底層架構中的中心化與去中心化也不斷演進。隨着NSFNET在20世紀90年代中期轉向了商業化應用,互聯網在維持三層樹狀結構的同時,每一層級和不同層級間也出現互聯,從而增強了其網狀或分布式結構的特徵。一方面,商業化後的互聯網仍然大致維持了NSFNET的架構,只不過其校園網被本地網絡服務提供商(ISP)所取代,地區網演變爲私人網絡服務提供商所服務的網絡,骨幹網則逐漸向私人網絡服務提供商开放,並最終爲私人骨幹網所代替。如圖4所示,商業化互聯網下的骨幹網—地區網—本地網仍然採取樹狀結構。另一方面,商業化的互聯網引入了更多的數據互聯鏈路。在骨幹網方面,NSFNET骨幹網的節點和信息高速公路非常有限,私有化骨幹網的引入大大增加了骨幹網的節點和鏈路。起初,NSF在舊金山、芝加哥、紐約和華盛頓特區建立了四個網絡接入點 (NAP)(如圖4所示),以保證不同商業網絡的數據交換。其後,隨着私人骨幹網的節點和鏈路越來越多,整個骨幹網就呈現了一種高度互聯的網狀結構,類似於圖5所示的同心圓樹狀結構。盡管這種結構在骨幹網—區域網網絡服務提供商—本地服務商的結構方面仍然是樹狀的,但骨幹網之間已經互聯爲一個同心圓結構。同時,隨着私人骨幹網的發展,這種互聯結構進一步加強。如圖5所示,除了NSF建立的網絡接入點,私人骨幹網之間也建立起了數據私有對等交換點。除了骨幹網,其他網絡服務商的互聯也大大增加。例如在不同區域網的網絡服務提供商之間,商業互聯網逐漸建立了數據二級交換點;在多宿主結構中,在骨幹網和區域網網絡服務提供商之間,以及在本地網絡服務商和區域網網絡服務提供商之間,也逐漸建立了更多連接。

圖4

圖5

商業化互聯網的中心化與去中心化特徵之所以發生變化,其原因在於數據流量變化和互聯網價值目標的轉變。隨着用戶規模的爆發,互聯網的數據傳輸开始包含個體交互、大衆傳播等各類活動,其底層架構需要應對各類擁堵、效率、公平等問題。例如1999年的美國超級碗,“維密”在中場組織模特走秀並進行直播,吸引了超過200萬人觀看,但卻只有2%的觀衆能夠訪問網站。在互聯網商業化與民用化轉型後,數據流量常常短期暴增,延續了NSFNET的樹狀網絡架構無法對此有效應對。無論是圖5中骨幹網上私有對等交換點、數據二級交換點,還是多宿主互聯結構,都爲數據傳輸开闢了更多通道,緩解了樹狀網絡在應對交通堵塞方面的難題。

進入21世紀,互聯網進一步商業化與民用化,互聯網結構也呈現中心化與去中心化的更復雜互動。一方面,隨着Web2.0概念的提出,普通用戶开始廣泛參與的內容與生態建構,強化了互聯網的去中心化。在Web1.0時代,普通用戶主要是網頁的信息搜尋者與獲取者,而非信息的創造者;但在Web2.0時代,普通用戶不僅可以查詢和獲取網頁信息,而且可以通過創造、上傳、傳播和分享信息而成爲網頁的參與者與建設者。無論在中國還是美國,從社交網絡到電商平台,從搜索引擎到視頻社交軟件,其中海量的內容都是由用戶創造的。但另一方面,Web2.0時代也恰巧是互聯網再中心化的過程。從臉書到微信,從亞馬遜到阿裏巴巴和京東,從谷歌到百度,從Youtube到抖音,正是海量用戶創造了超大型互聯網企業。在超大型互聯網企業主宰互聯網的今天,互聯網也呈現顯著的中心化特徵。

三、互聯網中心化與去中心化的法律反思

借助互聯網發展史,可以對互聯網的中心化與去中心化進行反思。互聯網的中心化與去中心化並非二元對立的結構,現實世界的網絡結構常常是中心化與去中心化的復合體。此外,互聯網的中心化與去中心化也經常轉化,兩者在很多場景下常常互相支持。因此,法律規制不應簡單追求互聯網的去中心化。

(一)非二元的中心化與去中心化

首先,互聯網的中心化與去中心化本身就是一組相對和復雜互動的概念。正如第二部分所述,在巴蘭所設計的互聯網結構中,中心化指的是星型結構,去中心化指的是拓展星型結構,而當今人們所說的網狀去中心化被巴蘭稱爲分布式結構。巴蘭對互聯網結構的三類劃分本身就說明,中心化與去中心化是相對的,並非非此即彼。例如,拓展星型結構相對於星型結構是去中心化的,但相對於網狀結構,卻又相對中心化。

而使問題更復雜的是,中心化與去中心化在很多情形下不但不衝突,而且形成相輔相成的關系。例如,樹狀的網絡結構(如圖3所示)具有中心化特徵,但樹狀網絡的中心點越過樹形結構的二級節點,與三級節點直接連接,卻可能幫助三級節點擺脫二級節點的控制,從而實現一定程度的去中心化。以线下的快遞物流作類比,傳統的郵政企業採取的是類似樹狀結構的中心化模式,即郵局總部—郵局站點—用戶,用戶收寄快遞需要前往郵局站點。而現代網絡化時代的物流企業卻建立了普通用戶上門快遞服務,這類服務越過了郵局站點對於普通用戶的控制,實現了快遞的去中心化。但也正是這種去中心化,造成了大型物流企業的興起與物流的再中心化。

(二)網絡結構規制中的多重價值與復雜性

互聯網的中心化與去中心化不僅關系復雜,而且不同的中心化與去中心化模式對於實現不同價值的作用也不同。在網絡規制中,法律需要考慮安全、效率、平等等多重價值。對於實現這些價值,不同的中心化與去中心化網絡結構具有各自的優缺點,而且常常需要結合其應用場景來分析優劣。在很多情形下,網絡規制都需要綜合運用中心化與去中心化的網絡架構,以達到最佳的法律規制目的。

針對外部安全而言,圖1提到的星型中心化、拓展星型去中心化和網狀分布式結構的通信生存能力逐漸遞增。如上文所述,中心化節點被摧毀即意味着網絡通信的癱瘓,而高密度互聯的分布式結構則可以保證很多節點被摧毀後的網絡通信。但是,這種假設以每個節點具有同等重要性和同等風險保護等級爲前提。如果節點重要性不同,或者節點的物理保護能力不同,上述推論就無法成立。例如,如果星型中心節點可以得到很高級別的安全保護,則星型中心化的結構可以爲周圍節點提供穩定的服務,中心化的網絡結構可能更爲安全。而在網狀分布式網絡設計中,其對所有節點進行同等保護、賦予相同等級的數據傳輸權限,也未必能保證通信的安全。如果攻擊方知曉網狀分布式網絡的指揮者或領導者所在的節點,並且加以摧毀,則即使其他網絡節點有效運轉,指揮者或領導者的命令也無法下達。在這個意義上,網絡安全問題總是與現實場景密切結合,而非抽象的物理或數學問題。

互聯網遭受的威脅不僅來自軍事、地震、洪水等外部攻擊,而且常常來自互聯網內部,例如,用戶账號可能被盜用和冒用,來自內部的病毒可能使網絡癱瘓。網絡結構回應此類問題的能力也取決於其應用場景。就中心化結構而言,中心化結構的問題在於一旦其中心節點成爲侵害源,整個網絡就面臨系統性的安全問題;但其優勢也恰巧在此,一個具有公信力的中心節點可以爲各方提供身份驗證與信任擔保,防止來自用戶的侵害,從而解決用戶之間的信任與數據交互安全。分布式網絡的特點剛好相反,分布式網絡可以更有效保護用戶隱私,避免來自中心節點的潛在侵害和控制;但其問題在於,缺乏具有公信力的中心節點的身份認證與信任擔保,分布式網絡的用戶之間常常面臨信任赤字。近年來,區塊鏈技術之所以興起,很大原因就在於區塊鏈技術在所有節點上都進行數據驗證與儲存,通過一致同意的方式解決了用戶之間的信任問題。

就效率而言,不同網絡結構在數據傳輸效率上也各有優劣和復雜性。一方面,星型中心化結構難以適應大型網絡的數據傳輸。隨着網絡的拓展與節點的增加,星型中心化的結構可能導致兩個節點即使很近也不能直接互聯,必須通過中心節點進行長线傳輸。就像道路設計,如果所有的城鎮道路只能通向羅馬而不能互聯,那么其效率將非常低效。爲了彌補星型中心化網絡的效率缺陷,網絡架構常常引入具有去中心化特徵的拓展星型或樹狀結構以及網狀分布結構,對網絡結構進行分層,對不同層級的中心節點進行互聯。另一方面,網狀分布的去中心化結構也面臨大型網絡數據傳輸的難題。這一結構可能導致局部網絡的數據堵塞,因爲某些局部網絡可能數據傳輸量較大;也可能導致其傳輸距離的增長。就像一個城市的道路交通,如果所有的道路均爲社區型馬路,那么隨着城市的範圍擴大,城市交通也將面臨局部堵塞和長距交通的問題。爲了解決這些問題,網絡架構與城市交通都引入了星型或拓展星型架構,通過設置樞紐節點與骨幹網,網狀分布的結構可以更有效地實現數據傳輸和提升交通效率。

平等是網絡規制常常考慮的另一價值,但不同網絡結構對於平等價值的實現也比想象復雜。網狀的分布式結構並不一定平等,而星型中心化結構和拓展星型結構也並不一定不平等。分布式網絡常常被視爲平等結構的代表,因爲這一結構不具有星型或樹狀結構的中心節點。但這種想象其實難以成立。一旦結合應用場景,網絡節點的形式平等就可能變爲現實世界的不平等。例如,早期互聯網的分布式結構常常被認爲比商業互聯網更爲平等,但彼時的互聯網用戶恰巧都是專業用戶,絕大部分用戶都沒有介入互聯網的能力。萬維網的發明开啓了互聯網的商業化,並形成了服務器—客戶端的不平等模式,但這一模式恰巧賦予了普通用戶平等參與互聯網的機會。及至Web2.0時代,大型平台的興起雖然具有中心化和不平等特徵,但又進一步促進了普通用戶之間的平等交互。事實上,即使在巴蘭的分布式網絡設計中,其不同節點之間也很難具有實質意義上的平等,因爲巴蘭設計的網絡賦予了高級別軍事用戶相對於低級別用戶更高的數據傳輸權限,以此保證軍事命令的有效傳輸。在當代互聯網的內容層與應用層,則更是有大V等超級用戶,這些超級用戶雖然在形式上與普通用戶具有平等權限,但與普通用戶具有實質性不平等地位。因此,看似平等的節點所佔據的流量和連接數並不滿足泊松分布,少量節點佔據了互聯網的絕大部分流量,構成了網絡互聯的超級節點。

四、區塊鏈與Web3.0的法律規制

近年來,互聯網領域的區塊鏈技術發展日新月異,互聯網的去中心化問題再一次受到廣泛關注。尤其是借助區塊鏈技術的Web3.0,近年來成爲互聯網發展的熱門概念。正如這一詞匯的字面意思所表明,Web3.0被視爲下一代互聯網的代表,肩負互聯網重新去中心化的歷史使命。借助上文對互聯網中心化與去中心化歷史和原理的分析,本部分對這一愿景進行分析,指出Web3.0所描繪的去中心化愿景過於簡單,應堅持對其進行合理規制。

(一)Web3.0與下一代互聯網

Web3.0並沒有完全統一的界定,但可以從不同界定中尋求概念的重疊共識或“家族類似”。2014年,Polkadot創始人和以太坊聯合創始人加文·伍德首先提出“Web3.0”概念,將其界定爲“基於區塊鏈的去中心化在线生態系統”。百度百科對Web3.0的描述是,Web3.0下“網站內的信息可以直接和其他網站相關信息進行交互,能通過第三方信息平台同時對多家網站的信息進行整合使用;用戶在互聯網上擁有自己的數據,並能在不同網站上使用;完全基於Web,用瀏覽器即可實現復雜系統程序才能實現的系統功能;用戶數據審計後,同步於網絡數據”。還有觀點將Web3.0界定爲“一個運行在‘區塊鏈’技術之上的‘去中心化’的互聯網”,認爲這一潛在的下一代互聯網將不同於Web2.0,“在Web2.0模式下,臉書和谷歌等幾大科技巨頭控制着平台。而在Web3.0模式下,用戶將擁有平台和應用程序的所有權”。綜合對Web3.0的各類界定,可以發現,Web3.0的核心是通過區塊鏈等技術,實現互聯網生態的去中心化,強化個體對於自身數據與內容的控制權。

Web3.0已經落地的應用場景主要集中在各類加密貨幣、NFT等領域。加密貨幣突破了依靠政府和銀行的中心化交易模式,轉而以計算機網絡作爲交換媒介,通過區塊鏈和分布式記账等技術驗證交易各方是否真實擁有交易資金,從而實現交易各方的信任關系。NFT則是一種由區塊鏈記錄的無法復制、替換或細分的唯一數字標識符,用於證明數字資產的真實性和所有權。NFT不同於加密貨幣的地方在於其具有唯一可識別性和不可替代性。所謂唯一可識別性,指的是NFT從生成時就與特定的數字商品建立唯一的對應關系,可以作爲數字商品在特定區塊鏈上唯一的權利證明。所謂不可替代性,則指的是NFT不像貨幣或數字貨幣那樣可以自由兌換。但NFT與加密貨幣也有很多相似之處,例如兩者都具有去中心化和分布式記账的特徵。

但Web3.0的愿景不僅限於金融場景,而是試圖將金融場景下的去中心化模式推廣到更多領域,實現一種平等、民主化的網絡結構。例如關注虛擬現實的部分支持者認爲,Web3.0可以利用區塊鏈技術,在元宇宙等虛擬社會中實現去中心化的互動結構。關注互聯網內容與創作的支持者則認爲,Web3.0可以通過去中心化的結構實現文化藝術品和內容的創造性生產。社區自治的支持者認爲,Web3.0可以通過中心化組織,打造一種由編碼爲計算機程序規則構成的自治社群。自治社群的規則透明且由其成員制定,不受任何中心化節點的控制與影響。當然還有更爲激進的觀點,認爲不僅虛擬現實、內容和社會組織,而且互聯網的底層架構都應當根據Web3.0的去中心化理念進行重構,這一觀點的支持者認爲,通過去中心化的數據存儲和服務,可以建立用戶控制、高度信任、擺脫大型互聯網企業控制的新一代互聯網。正如約翰·加隆(JonGaron)教授所言,“Web3.0運動的核心是一個哲學目標,即分散和民主地控制互聯網,而不是將控制權交給一組相互依存的寡頭跨國公司或傳統超級大國”。

(二)Web3.0金融化的法律規制

在金融或金融化領域,Web3.0應受到法律的嚴格規制,因爲Web3.0的金融化存在顯著的內部風險與外溢風險。就內部風險而言,區塊鏈金融雖然號稱去中心化,但這種去中心化並不是實質意義上的平等。例如,在比特幣的現實交易中,無論是擁有巨額比特幣的巨鯨(whale),還是Binance等大型加密貨幣交易所的重要玩家,都可以對比特幣的價格走勢發揮不成比例的影響。即使是以太坊記账機制的純技術層面,無論是“挖礦”的工作量證明,還是最近股權證明,要么和用戶的計算機算力掛鉤,要么和用戶的質押能力掛鉤。因此,區塊鏈金融看上去建立在去中心化的平等個體之上,但實際上卻存在巨大的風險不平等。在各類加密貨幣的交易中,常常是一些重要玩家處於實際的中心化地位,而大量的普通用戶處於邊緣地位,承擔了更大的風險。所謂“鐮刀”和“韭菜”的比喻,並非空穴來風。

就外溢風險而言,金融化的Web3.0也同樣顯著。區塊鏈具有匿名化、去中心化、信任促進等特徵,這使得完全跨國的陌生人群體也可以利用區塊鏈技術進行交易,但區塊鏈的這些特徵恰巧也導致了其用戶難以被識別和追蹤,異化爲“互聯網無政府主義”。各類黑市和非法活動,例如洗錢、走私、毒品交易、暗網,都可能利用加密貨幣進行交易,加大主權國家和政府的監管難度。此外,金融化的Web3.0也會造成風險外溢,一旦Web3.0中的各類產品被金融化,脫實向虛,就不可避免會產生金融炒作和社會風險問題。以數字藏品等NFT產品爲例,一旦數字藏品等NFT开放二級交易市場,就會成爲具有高度流通性的金融資產。對於這類金融化產品,國家常常需要對其進行嚴格監管,以避免金融產品的市場交易造成“爆雷”“跑路”等現象,將風險留給社會。例如,我國國務院發布的37、38號文對NFT進行監管,要求與NFT相關的交易不得出現“集中競價”“做市”“標准化合約”“權益持有人超過200人”等紅线。可見,我國在政策上允許數字藏品等NFT交易的同時,對NFT的金融化風險一直保持高度警惕。

當然,Web3.0的金融監管並不意味着其在金融場景的應用完全沒有空間。比特幣等加密貨幣盡管有種種問題,但通過區塊鏈技術解決信任問題,數字貨幣卻可以成爲國家法定貨幣之外的信用媒介,在合適條件下發揮其交易價值的作用。這裏的關鍵是,目前全球絕大部分加密貨幣都以美元爲錨定貨幣,在各類數字貨幣去中心化的背後,實際上隱藏了美元的中心地位。美元不僅在世界各國的貨幣儲備、外匯交易量、外幣債務工具、跨境存款和跨境貸款中佔據主導地位,在加密貨幣市場,美元也具有絕對性的主導地位。例如扮演傳統金融和加密市場之間的橋梁的中心化穩定幣,幾乎都以美元計價。各類加密貨幣所形成的去中心化金融,恰巧與美元的中心化霸權相輔相成。在這個意義上,我國在深入理解與合理監管各類數字貨幣的同時,也應積極探索和布局利用區塊鏈技術實現人民幣的國際化與數字化。數字貨幣一旦和人民幣掛鉤,並輔之以負責任的監管,其未來仍然具有廣泛的前景。

(三)Web3.0非金融化的法律規制

在內容、數據等非金融化領域,法律也應堅持對Web3.0進行合理規制。Web3.0宣稱通過區塊鏈技術對用戶賦權,可以建構一種以用戶爲中心的底層數據控制權,擺脫大型互聯網企業和其他所有中心化節點的控制。但這種愿景仍然過於理想。在非金融化領域,Web3.0面臨無法落地的難題,Web3.0的法律規制也不應以徹底的去中心化爲目標。

首先,徹底去中心化的結構並不符合網絡結構的特徵。Web3.0試圖借助區塊鏈技術,實現互聯網的徹底去中心化、平等化、民主化,但正如本文對互聯網的歷史以及中心化和去中心化的討論所表明的,從阿帕網到萬維網都沒有採用過純粹的網狀分布式結構。相反,無論是在底層架構還是在應用層和內容層,網絡總是存在着超級節點或樞紐節點。就底層架構而言,這些超級節點就是上文圖2—圖5中骨幹網上的節點,就內容層而言,這些超級節點則是互聯網大V等各類流量明星。復雜網絡理論的研究表明,有效設計的超級節點可以大大改善網絡互聯的效率。當超級節點設計合理,底層的數據傳輸可以在超級節點進行分發和中轉,內容層和應用層的流量則可以通過超級節點而形成自治社群,發揮謠言治理、引導公共理性聲音的作用。這並不是說超級節點或樞紐節點就一定能發揮正面功能,超級節點也可能導致底層的數據傳輸流量控制、內容層的社群自治混亂、群體極化等問題。但無論如何,超級節點的存在是一個無法回避的事實,網絡不可能實現徹底的去中心化結構。

其次,絕大部分底層用戶對其底層數據的控制成本將遠大於其收益。在應用層與內容層,用戶的數據控制權已經作爲一個法律命題被提出,例如,各國在其個人信息保護制度中提出的個體對於自身信息的自決權,歐盟等國家和地區所提出的數據公平訪問與利用權,都試圖強化自然人與中小商家的數據控制權。但即使是在內容層與應用層,用戶的數據控制權也面臨種種困境。對於自身所產生或參與生產的數據,無論是個人信息數據還是非個人信息數據,用戶都沒有足夠的興趣與意愿對其進行實際控制。面對企業的隱私政策與告知同意機制,普通用戶常常存在所謂的“隱私悖論”,較爲容易地讓渡個人信息;對於用戶生產內容或用戶參與生產的數據,用戶也很少期待利用此類數據進行交易。就用戶而言,作出此類選擇是理性的,因爲用戶在這些情形中面對的常常是風險或收益較小的微型權益,個人如果要對這類權益都進行決策,其所花費的時間精力將遠高於其成本。在運用高耗能的Web3.0和區塊鏈技術的背景下,這一問題更加明顯。以比特幣爲例,一筆比特幣交易需要耗費2000千瓦時以上的電力,足夠美國普通家庭使用73天。將如此耗能的技術應用在微型權益保護中,必定難以落地。

最後,Web3.0所設想的去中心化與用戶控制模式也與互聯網的互聯互通特徵背道而馳。Web3.0的設想可以被視爲某種科斯理論的推論:對用戶進行賦權,可以有效促進用戶之間的合作與交易。但是,這種推論並未考慮到用戶合作交易的巨大交易成本,也不符合科斯定理的洞見。由於互聯網用戶大多是陌生人關系,而且其用戶數據的價值難以確定,用戶之間的交易將面臨無比巨大的交易成本與羅伯特·庫特(Roboert Cooter)所說的“釘子戶”問題。不僅如此,如果對用戶所生產的所有內容與數據都進行賦權,則現有互聯網公共領域的數據利用將隨時面臨侵權風險。互聯網的公共性將喪失殆盡。Web3.0正確地看到了大型互聯網興起後所產生的數據公平等問題,因爲大量普通用戶的數據收益與利用權實際爲大型企業所掌握。但如果據此就回到用戶控制模式,則即使其技術與成本可行,互聯網的公共領域也可能受到重大威脅,互聯網的規模效應也將無從談起。

結語:去中心化的祛魅與法律規制

從阿帕網到萬維網,互聯網的中心化與去中心化一直是最爲核心的技術與法律問題。互聯網的結構設計既涉及數據傳輸效率等傳統技術問題,也取決於法律對其採取何種規制立場。本文通過對互聯網的歷史與原理進行分析,發現網絡的中心化與去中心化極爲復雜。首先,中心化與去中心化並非非此即彼、相互排斥的二元概念。正如本文所指出的,網絡結構中存在着星形、拓展星形、網狀、環形、樹形等多重結構,這些結構都難以僅用中心化與去中心化的二元概念加以描述。而且,中心化與非中心化常常相互轉換,中心化可能導致網絡結構的扁平化,從而促成網絡的去中心化;去中心化可能讓用戶或終端從上一級中心中解脫出來,促成其他節點或再上一級節點的重新中心化。其次,中心化與去中心化涉及安全、效率、平等等多重價值,而且不同網絡架構對於不同價值的考慮與回應能力也不同。因此,法律在互聯網的結構規制方面,應當走出簡單去中心化的思維定勢。

從互聯網中心化與去中心化的歷史與原理出發,也可以在法律上對區塊鏈與Web3.0的法律規制進行思考。在談到Web3.0是否會成爲未來互聯網的時候,鄔賀銓院士指出,他的答案是否定的。因爲一方面,在“Web3.0環境下,所有網絡用戶都是匿名的,這會帶來監管和治理難題,完全去中心化還可能帶來金融風險”;另一方面,“區塊鏈、數字水印等技術並不是免費的,除了少數群體,例如網絡遊戲玩家愿意爲自己的網絡裝備認證,真正愿意爲此支付成本的網絡用戶比例是很低的”。本文的結論和鄔賀銓院士具有一致性。Web3.0雖然在理念上具有美好的去中心化想象,但在實踐中卻總是走向金融化,“以通證(token)的形式將金融資產構建到幾乎所有在线活動的內部工作中”的工程。在非金融化與用戶賦權方面,Web3.0的構想則面臨多重挑战,難以真正落地。因此,法律應當保持對Web3.0金融化的嚴格監管,同時在數字人民幣等金融領域,探索Web3.0與區塊鏈技術的合理運用。在Web3.0非金融化的法律規制方面,則可以保持審慎立場,避免簡單的去中心化賦權。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

標題:從阿帕網到區塊鏈:網絡中心化與去中心化的法律規制

地址:https://www.torrentbusiness.com/article/35742.html

標籤:

你可能感興趣

鐵腕SEC主席Gary Gensler 終在特朗普就任時卸職

2024/11/22 18:22

時代周刊:馬斯克如何一步步成爲“造王”者?

2024/11/22 14:53

幣安CEO寄語:帶領幣安進入加密貨幣新時代的一年

2024/11/22 14:13

低利率低通脹 特朗普變身埃蘇丹?

2024/11/22 14:07

金融巨頭策略轉變?嘉信理財進軍Crypto市場

2024/11/22 13:59